逆城镇化趋势的形成是乡村振兴的先决条件

今年的中央1号文件《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》对实施乡村振兴战略做出了总体部署。指出“实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,是新时代“三农”工作的总抓手。”

今年全国“两会”期间,习近平在参加广东代表团审议时强调:“一方面要继续推动城镇化建设。另一方面,乡村振兴也需要有生力军。要让精英人才到乡村的舞台上大施拳脚,让农民企业家在农村壮大发展。城镇化、逆城镇化两个方面都要致力推动。城镇化进程中农村也不能衰落,要相得益彰、相辅相成。”这是总书记第一次把乡村振兴与逆城镇化联系起来。

“逆城镇化”就是在城镇化发展到一定阶段时,人口的就业、居住、消费以及投资从城市向郊区和农村地区扩展的现象。逆城镇化是一个自然的发展过程,是一个循序渐进的过程;乡村振兴需要因地制宜,同样需要一个过程。

为什么要提出逆城镇化问题

近些年,我国城镇化处于高速发展期,到2017年我国城镇化率达到了58.52%。预计到2030年,我国城镇化率可达到70%,城镇人口可接近9.8亿人,这意味着还要有将近2亿人进入城镇。可见,实现农业转移人口市民化,任重而道远。

在这样的情况下,总书记为什么要提出逆城镇化问题?

这是由于我国城镇化发展空间结构的不均衡,导致一部分城镇化发展较快的地区出现了逆城镇化现象。此外,城镇化发展到一定阶段,工业企业布局呈现远郊区化,这也是国际城镇化进程的普遍规律。例如受环境、成本等因素的影响,工业企业特别是传统工业企业会远离中心城市,向周边中小城市和小城镇迁移。同时,伴随着农业经营的规模化和农村经济结构的深层次调整,城市的资本和要素也需要投向农业和农村,寻求新的发展机会。

消费的多元化趋势从城市向农村蔓延,从近郊区向远郊区扩展

从上世纪90年代中期开始,都市圈和特大城市人口消费郊区化的现象就已经非常明显。从成都开端的农家乐,一直推广到全国,分布于不同规模城市的郊区。农家乐消费现象不仅仅限于吃,更是演变成一种消费的多元化倾向。再以北京的周末经济为例,一到周末和大小长假,市区通往郊区的公路就严重塞车,充分说明了郊区经济发展的长盛不衰。而且随着时间的推移,北京的周末经济已经从近郊区向远郊区扩展,甚至扩展到河北、内蒙古、山西境内。

特色小镇的兴起,说明工业空间结构的重组势在必行

从发达国家的城镇化规律看,城镇化发展到一定阶段,工业必将远离中心城市,向中小城市和小城镇迁移。原因在于:一是城市人口的密集居住对环境的要求越来越高,工业因产生污染和噪音,已经不适合在城市内发展;二是城镇化水平越高,城市的服务业发展越快,服务业通过人口密度的提高会带动规模效益的增长,同时也会大大增加土地的成本,而工业需要低成本的土地供给,因此不得不选择土地价格更为低廉的中小城市和小城镇,或者是远郊区;三是产业园区的工业集中发展模式也会逐渐被分散的工业布局所替代,原因是产业园区的工业发展模式会导致工业就业人口过度集中,大量外来人口聚集会对城市人口结构和公共服务带来压力,产生交通拥堵等问题。所以,工业企业郊区化甚至远郊区化、向中小城市和小城镇甚至是农村落户,已经是大势所趋。

农业和农村的经济结构调整已经成为新的投资空间

目前我国的农产品供给并没有完全适应城镇化发展的需要。一方面,农业生产还没有实现全面的适度规模经营;另一方面,农业的产品结构还需要深度调整。如果从内部结构调整挖掘潜力,则要求增加对农业的投资,而这仅仅依靠农村自身是做不到的。

所谓“工业反哺农业”、“城市反哺农村”,就是充分利用城镇化发展的契机来加强对农业和农村的支持,提高农业经济和农村经济的收益。根据发达国家城镇化的经验,城市化率达到60%以上就可以实现多数人口对少数人口的反哺。而从我国农业与非农产业所占比重看,农业占比已经不到10%,非农产业的反哺条件已经成熟。从城市人口下乡经营农村承包地、租赁农村房屋、投资农业等方面的案例来看,在都市圈地区和城镇化发展较快地区,通过投资方面的“逆城镇化”进程带动农业和农村经济的发展,已经成为现实。

交通和网络基础设施的改善有利于加快“逆城镇化”进程

今年来交通运输基础设施的持续改善,为城市人口的出行和投资空间的再选择,创造了良好的机会。特别是都市圈和城市群地区交通条件的明显改善,已经推进了城乡一体化进程。使资本下乡、消费下乡和投资下乡大大减少了阻力。此外,互联网的发展大大缩小了要素流通的空间距离。与世界其他国家相比,中国“逆城镇化”进程最重要的经验之一,就是发挥了网络优势、实现了互联网和物联网建立的城乡联系。从各种农产品互联网销售的案例看,农产品与城市空间的通讯成本大幅度降低,而物联网和交通设施的整合与联通,方便了城乡之间要素的流动。

农村生态环境的改善为城市消费向农村领域的挺进创造了良机

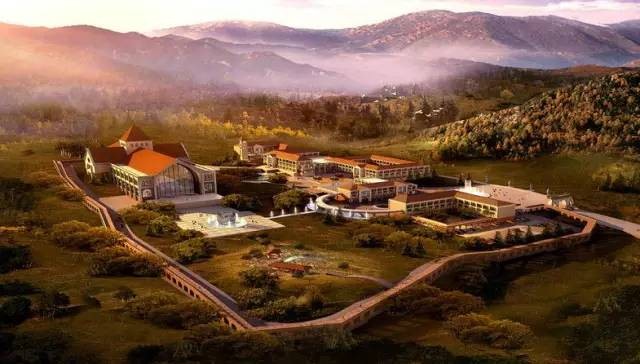

近些年来,各地纷纷提出了生态立省、生态立市和生态立县的口号。从已有的经验来看,及早提出生态发展战略的地区,都已经获得了巨大的收益,这和我国的消费升级和消费结构的转变有着直接的关系。生态的保护和发展,主要是针对农村地区,特别是生态环境资源有发展潜力的山区和边远地区。而城市消费变化的重点之一是与生态有关的旅游业的发展。例如,贵州近几年旅游人口有超过云南的发展势头,就得益于生态立省战略的提出和长期坚持。生态和旅游之间的关系,与“逆城镇化”问题直接关联,也和城市消费结构改变有着必然的联系。大小长假期间传统旅游景点的爆满,新的以生态和少数民族特色为基础的旅游景点的挖掘,带动了曾经作为扶贫老大难问题的农村地区的发展,说明“逆城镇化”所呈现的大趋势,给农业、农村的发展,给乡村振兴以至于国家的扶贫战略带来了难得的机遇。

我们认为,充分利用城镇化发展和“逆城镇化”趋势支持乡村振兴,已经处于最有利的时机。关键是各地要因地制宜,尊重城镇化发展规律,制定好规划,做好政策支持;区别不同地区城镇化发展阶段和逆城镇化现象的表现,充分挖掘现有资源,为乡村振兴创造有利条件。